今月より、地域にお住まいの絵画の先生を講師にお招きし、読書感想画を子どもたちは描いています。ただ本を読んで描くだけでなく、その本の登場人物や動物がどのような様子か子どもたちがイメージをもてるよう、その本の登場人物の服や帽子を先生方が着たり、動物の模型を触ってみたりします。それを見ながら子どもたちは、画用紙いっぱいに絵を描いていました。

今月より、地域にお住まいの絵画の先生を講師にお招きし、読書感想画を子どもたちは描いています。ただ本を読んで描くだけでなく、その本の登場人物や動物がどのような様子か子どもたちがイメージをもてるよう、その本の登場人物の服や帽子を先生方が着たり、動物の模型を触ってみたりします。それを見ながら子どもたちは、画用紙いっぱいに絵を描いていました。

「なるほど」「あのね」「よし」「これは…」子どもたちのささやきが各授業にたくさんあります。個のつぶやきから周りが「どうしたの」「こんなのかな」「それはね」と続いていきます。学びの連鎖、大切ですね。

4年生が昔話「三まいのおふだ」の話をモチーフにしてその世界を描いていました。小僧を追いかける山姥に迫力を出したいと考えたり、描いた内容に変化を加えたりしていました。鉛筆の線の強さを生かし下絵になっていきました。完成が楽しみです。

本日9時20分より、「美浜町臨海プログラム」の一環として、「魚つかみとり体験」を行いました。早朝より、観光協会の方が準備をしてくださいました。準備しているとき、子どもたちは、水槽の中をじっと見て、「あっ、貝だ」「蟹もいる」と、とても興味津々でした。つかみとり体験が始まると、子どもたちは大喜びで、水槽の中の貝や海老、魚などを取っていました。中には、蟹を怖がる子もいましたが、とてもよい体験をしました。最後に観光協会の方から、今日の魚や貝などについてお話がありました。その後の質問タイムでは、「蟹はどのくらい多くとれるのですか」「どこの海でとれるのですか」など、たくさんの質問が出ました。観光協会の皆様、子どもたちに、このような貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。

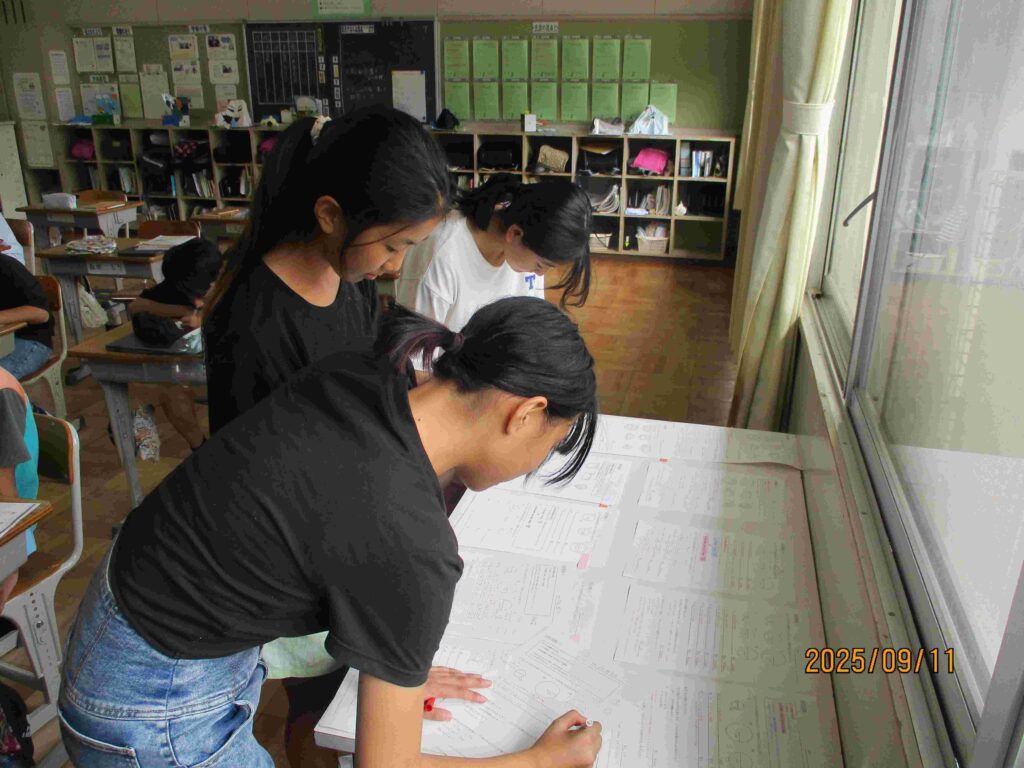

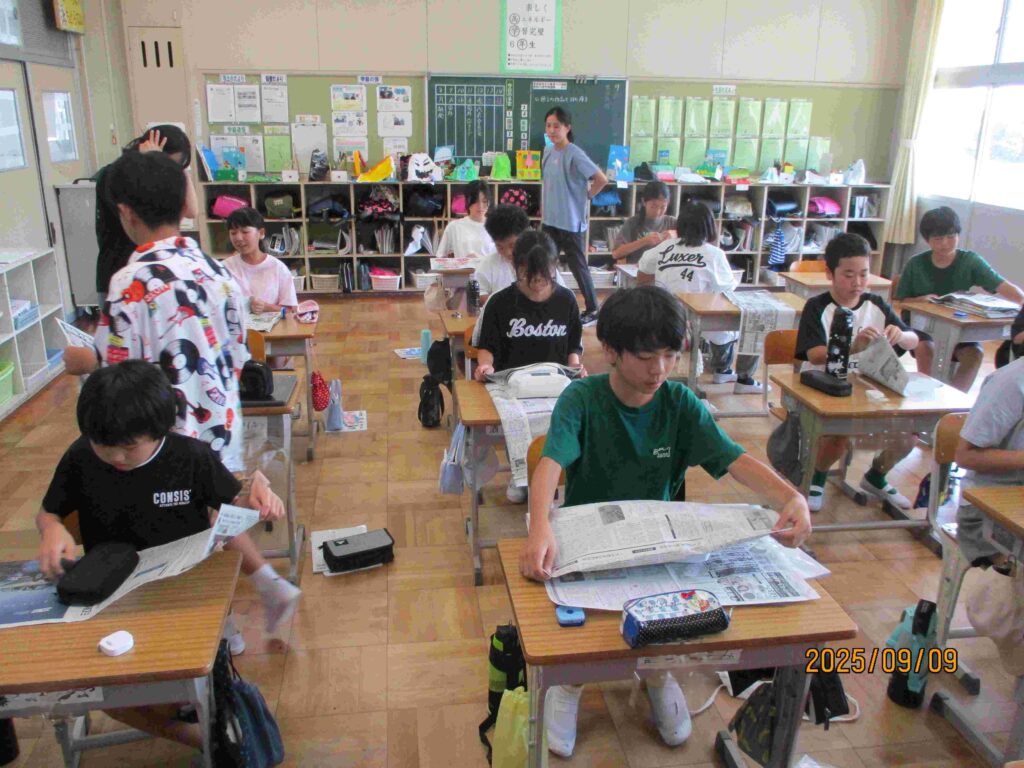

6年生が新聞紙を手にして、折測ったり長さを測ったりしていました。ふくろ作りの前段階で、何を入れる袋かを考えて布の大きさを決めていました。入れる物の種類によって、ゆとりをどれだけもたせるのかが重要なポイントとなります。その大きさに合わせて布を裁っていきます。世界で一つだけのふくろ、完成目指してがんばろう!

昔話「かもとり ごんべい」をモチーフにして、4年生が絵を描きました。「一番描きたいものを大きく描く」をめあてにしダイナミックに描いていました。すると、菅笠をかぶった権兵衛さん(先生)が登場。教室には、和傘や下駄、ひも、もんぺ、かもの置物が展示され、子どもたちは直に見たり触れたりしながら描いていきました。子どもたちのワクワクがさらに大きくなりました。

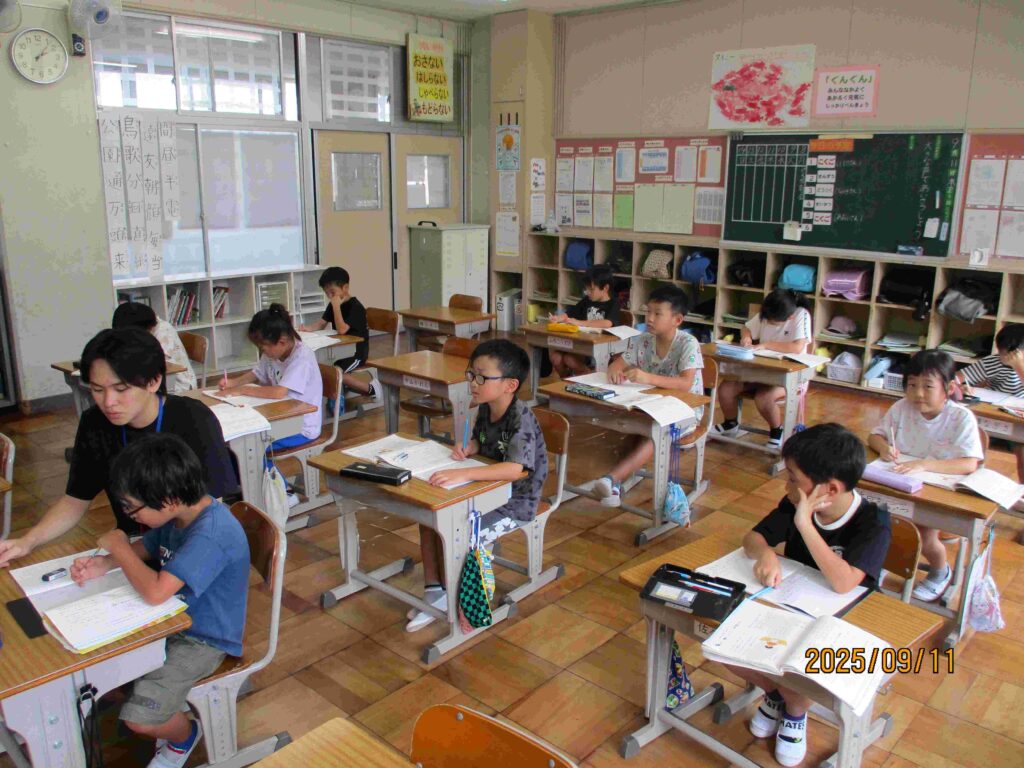

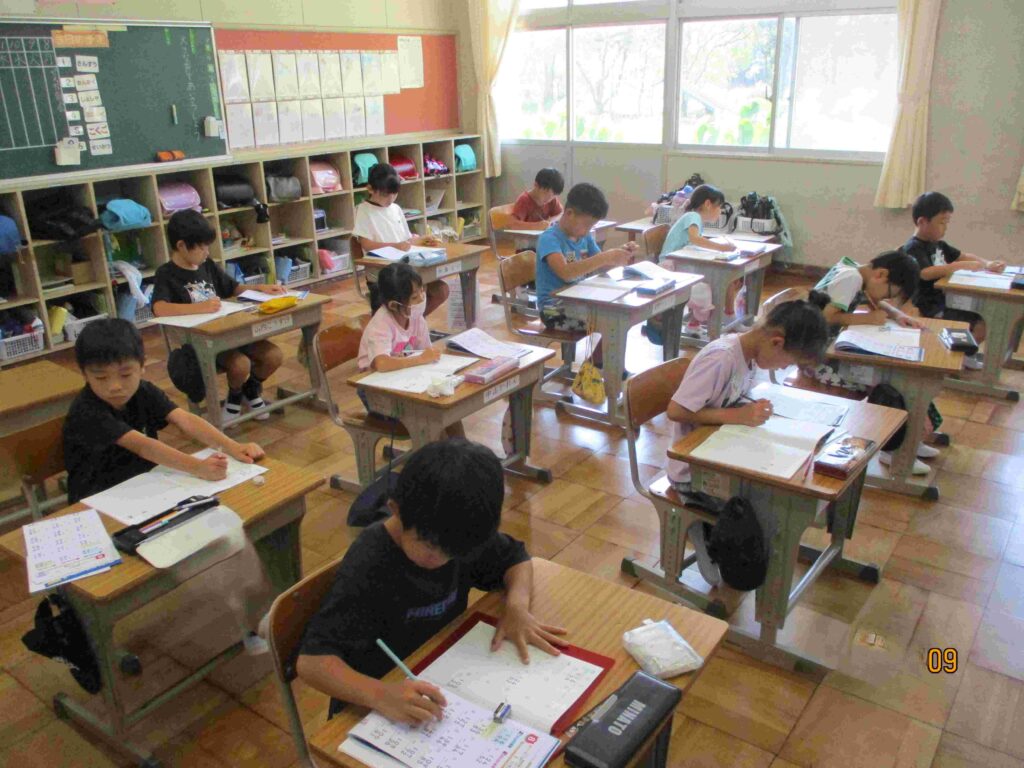

2~4年生の算数授業の様子です。マス目(わく)を意識して数字を正しく書き込んでいました。位や小数点の位置をきちん揃えて正しい解答につなげていきます。大切な習慣の一つとして続けていきましょう。

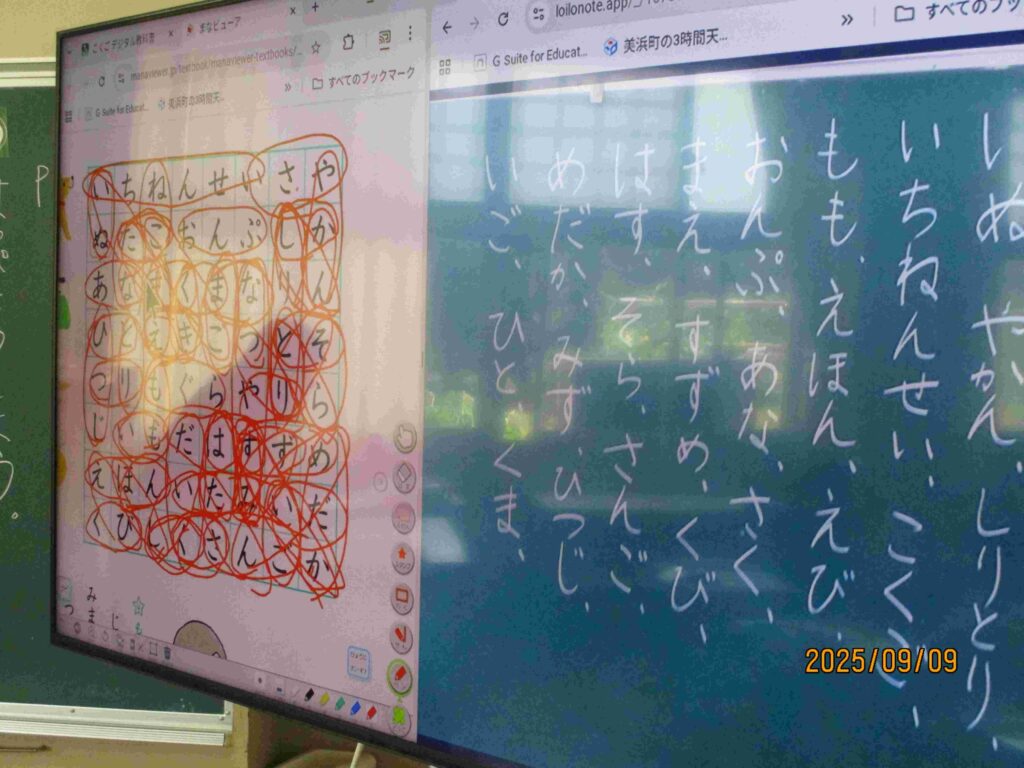

1年生の子どもたちが、教科書をじっと見つめていました。たくさんあるひらがなから縦、横、斜めとつなげて言葉をつくっていました。「先生、まだあるよ」「みつけた!」と楽しみながら言葉探しをしていました。気がつけば70もの言葉を見つけました。

9/9(火)体育「ハードル走」(5年生)

5年生がハードル走の練習に励んでいました。スタートからスムーズな加速をしてスピードに乗ったまま第1ハードルをとび越すことを大切にしていました。高くはねすぎず、ハードルから離れたところで踏み切るアドバイスを先生からもらっていました。

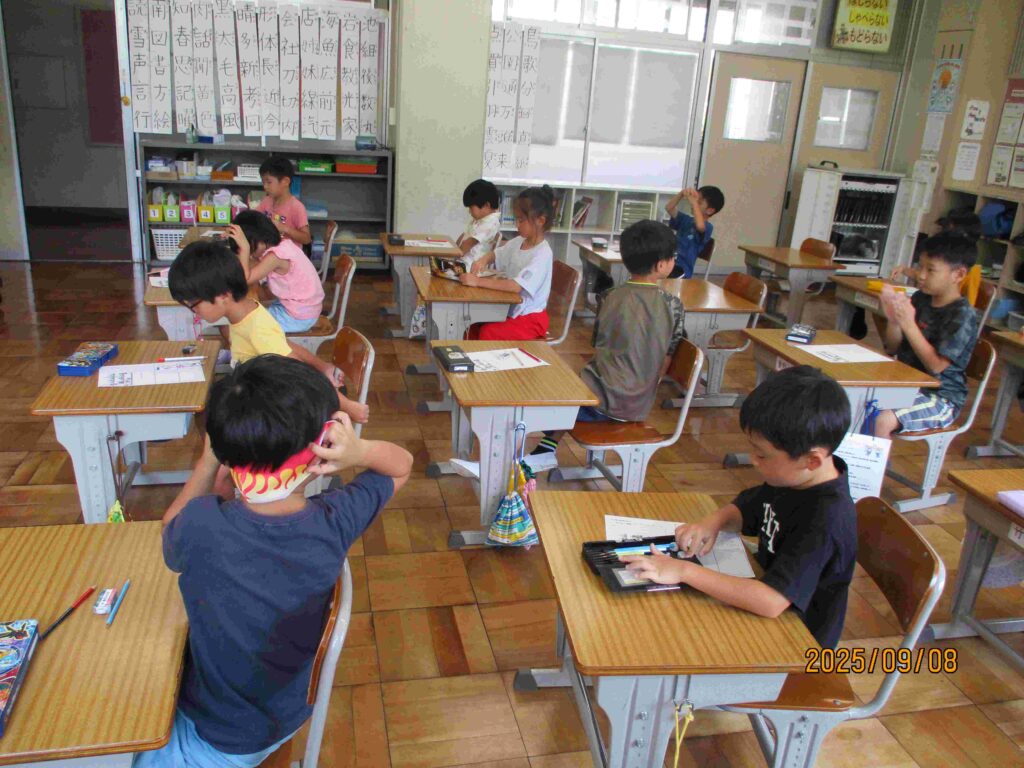

4年生国語「ローマ字の使い方を知ろう」の学習をしました。「合唱」「治水」…などをローマ字表記に挑戦していきました。現在は、教科書に訓令式とヘボン式の両方の標記が教科書に出てきていますが、先日、71年ぶり表記の見直しの報道がありました。学校での取り扱いについても今後注目の内容です。

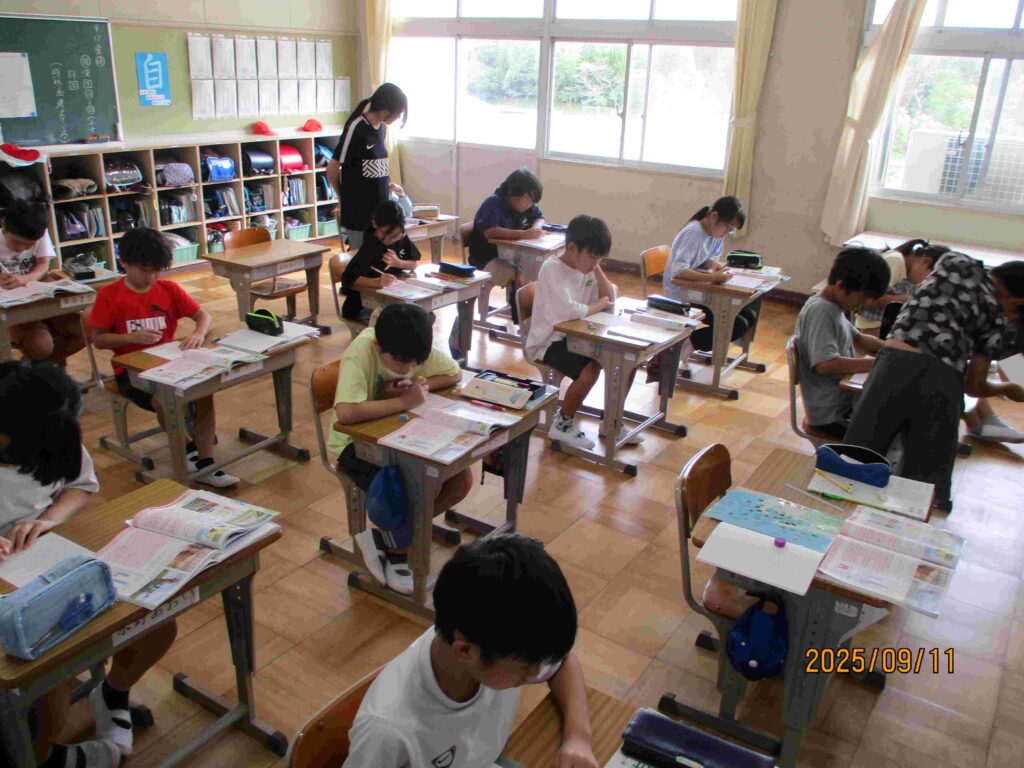

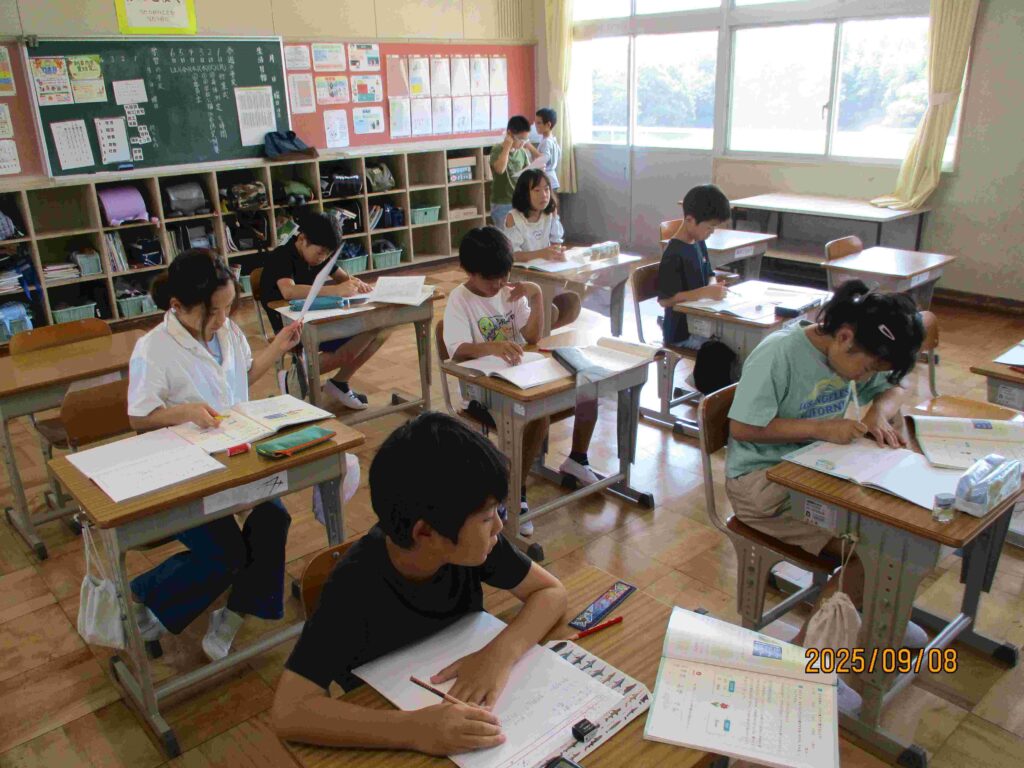

5年生算数の様子です。一斉学習の後は、自由進度学習で課題に挑戦していました。解き方を友達と確かめ合ったり、アドバイスを先生にもらって説き進めていったりしていました。無理なく、自分の学びを一つ一つ進めていきました。

6年生 社会、歴史の学習の一コマ。平安時代になぞらえて「枕草子チャレンジコーナー」が登場しました。子どもたちは「春はあけぼの…」と何度も唱えて短時間で覚えていました。国風文化、仮名文字、その時代の暮らしぶり等を知る機会ともなっていました。

1年生 情報の学習の様子です。タブレットで自己紹介動画に挑戦しました。タブレットのレンズを見ながら、名前、好きな物(こと)、好きな物(こと)にまつわるエピソードを考え、話していきます。言えるようになったら、撮影ボタンをプッシュ。緊張と笑顔が混じり合っていました。

2年生 国語「ことばで みちあんない をしよう」の様子です。話し手は声の大きさに注意して、ゆっくりはっきり伝えることが、聞き手は短くメモをする、方向を押さえるなどが目標です。学習した正しく話してしっかり伝えることを普段の生活につなげていきましょう。

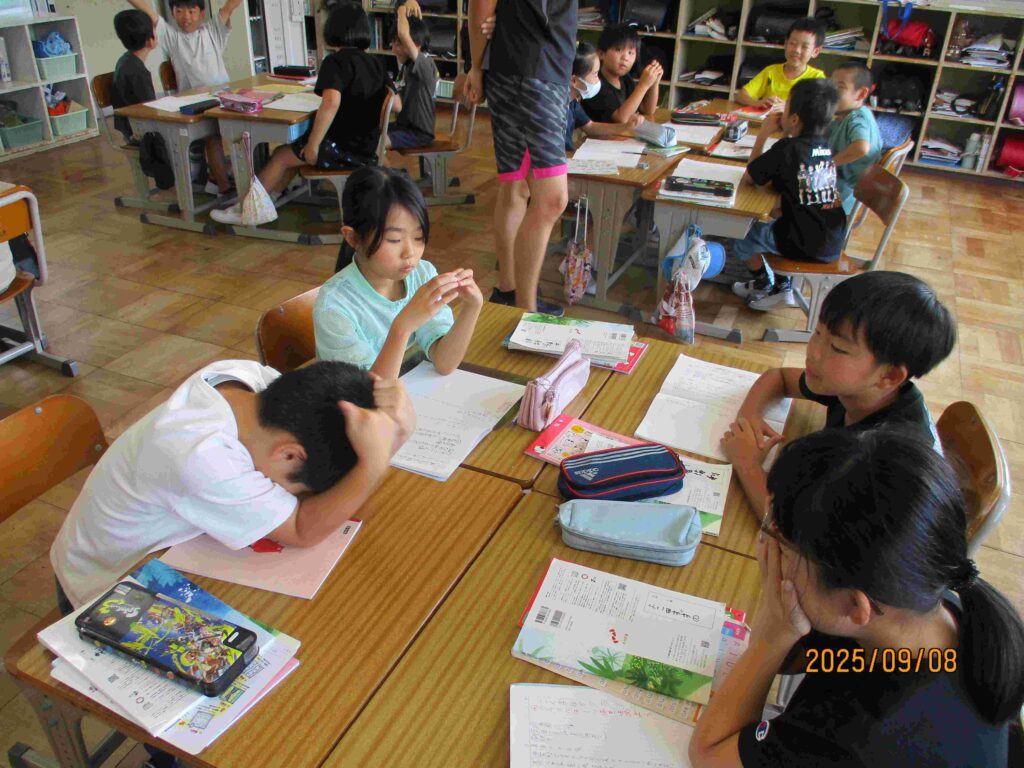

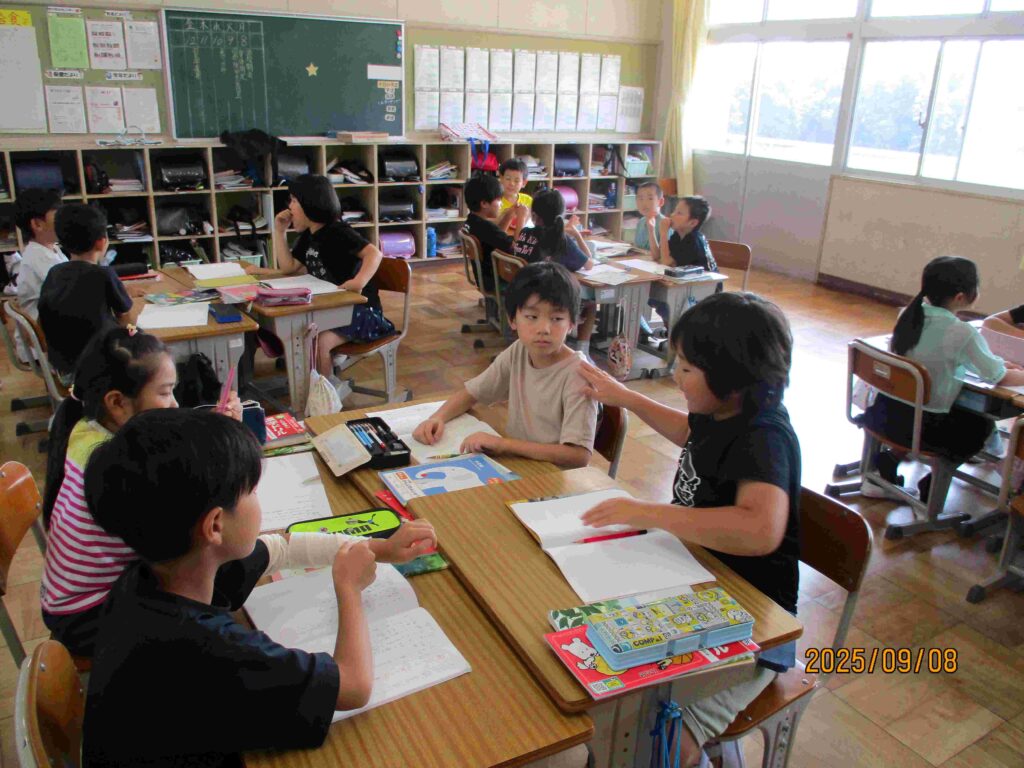

3年生はグループを作り「友達や仲間をどうサポートするか」について話し合っていました。「困っているとはどういう様子なのか」「困ったときの知らせ方とは」「助け方は」などを子どもたちが考えていました。状況を知ること、思いやること、自分の思いを柔らかく伝えることなどが出てきていました。思いを伝える、受け止める関係づくりを大切にしたいですね。